今回は、アーティスト、バンド、ミュージシャン、アイドルにとって、公式サイト、オフィシャルサイトの必要性について考えてみたいと思います。

近年ソーシャルネットメディア (SNS) の普及により、カルト的な人気のあるアーティストやインフルエンサーによっては、自身のオフィシャルサイトを作らないケースもあります。

X、インスタ、YouTube、TikTok など主要なSNSを駆使したり、SNSアカウントのリンクをまとめことのできるサービス、例えば Linktree (リンクツリー) などを利用して管理、プロフィールにそのまとめリンクを貼るというのが一つのスタイルになっています。

このような流れ・トレンドからか、オフィシャルサイトを持たなくても良いのではないか?と思う人も増えているかもしれません。しかしこのような見解は時期早々です。

この記事では、アーティストやバンドにとって、なぜオフィシャルサイトが必要なのか?その必要性について詳しく解説したいと思います。

大手レコード会社の戦略

大手レコード会社の戦略として、新たに売り出す新人アーティストのオフィシャルサイトを意図的に用意せず (謎めいていた方が人々が反応する)、大手レコード会社のトップダウン形式の力を使い、SNSでバズらせてから正体を明らかにしていくというケースもあります。

- 既にメジャーレーベル (レコード会社) と契約している

- バズを起こすために敢えて最初から公式サイトを用意しない

- 売出し前の新人バンドで公式サイトを持っていない

・既にメジャーレーベル(レコード会社)と契約している場合

最近では、メジャーレーベルや大手レコード会社と水面下で契約したうえでデビューするケースが増えています。

その際、あえてオフィシャルサイトを用意せず、SNSだけで活動を始めることで、「このアーティスト誰?」「正体不明のバンド?」といった自然なバズや話題性を演出する戦略が取られることがあります。

また、ソニーのような大手レコード会社に所属している場合は、レーベルのドメイン内にアーティストページ(=オフィシャルサイトを兼ねる)を設けることが一般的です。

例えば、yama のように、一定の知名度を得てから、課金型のファンクラブやプラットフォームを開設する流れが多く見られます。

こうしたアーティストが後に独立するタイミングで、初めて自分自身のオフィシャルサイトを立ち上げるケースも少なくありません。

というのも、メジャーレーベル所属時は、強力な資本力と業界ネットワークによって、ニュースリリースやプレス展開、企業タイアップ、アニメ・ドラマ・映画などとの連携が可能で、オフィシャルサイトがなくても十分に話題性を維持できるというメリットがあるからです。

このような背景から、最近の新人アーティストの中にはまずは「SNSのみで始動する」スタイルも増えてきています。

・新人バンドで公式サイトを持っていない場合

近年、SNS全盛の時代において、新人アーティストやバンドが公式サイトを持たずに活動するケースが増えています。

特に、まだレコード会社や事務所との契約を模索している段階のアーティストは、X(旧Twitter)、TikTok、YouTube、Instagram など、SNSでの発信に注力し、話題を集めることを優先する傾向があります。

そして、SNSで一定の注目を集め、レコード会社と契約が決まり、メジャーデビューやアルバムリリースのタイミングに合わせて、初めてオフィシャルサイトを開設するという流れもよく見られます。

アーティストがSNSに依存するのは危険

近年では、X(旧Twitter)や YouTube、TikTok などのSNSをきっかけに、次々と新しい世代のアーティストがデビューしています。このような流れから、「SNSだけで十分」「バズこそがすべて」という風潮も一部に見られますが、それはごく表面的な一面に過ぎません。

実際には、SNSで注目を集めてデビューした多くのアーティストが、その後のキャリアを長期的に築けずに苦しんでいるのが現実です。デビュー作は話題性で売れたものの、2枚目以降の作品では存在感が急速に薄れる──そんな例が後を絶ちません。

これは、SNSの「バズ」は一過性であり、流行やトレンドは極めて移ろいやすいという本質によるものです。どれほど鮮烈なデビューを飾っても、その人気を維持し、長期的なファンベースを築くには、一過性の話題以上の “何か” が求められます。

ここ数年、TikTok 発でブレイクしたアーティストは数多く存在しますが、その中で数年単位で生き残り、次作・ツアー・ブランドとして展開できている人はごくわずかです。

その裏では、デビューしては消えていくアーティストの“新陳代謝”が活発に行われており、実力以上に消耗される構造も見え隠れします。だからこそ、アーティストとして長く活動していくためには、「流行に乗ること」だけに依存しない軸が必要です。

短期的な話題性を否定するものではありませんが、トレンドに左右されない本質的な世界観や表現力、自分のペースで継続できる仕組みや戦略を持つことこそが、長期的なキャリアを築くカギとなるのです。

一部のプラットフォームに依存するのは危険

現代のアーティストやクリエイターにとって、SNSは重要な発信手段のひとつです。しかし、特定のプラットフォームに依存しすぎることは、非常に大きなリスクをはらんでいます。

たとえば、かつては “情報インフラ” のような立ち位置だった Twitter も、イーロン・マスクによる買収を境に大きく変質しました。「公共空間」としての性格が薄れ、PV稼ぎやアルゴリズム重視の “インプレッション競争の場” に変貌してしまいました。

そのため情報の流れが早く、パロディのような人々の悪い関心を引くような情報が表に出やす仕様に変更され、発信者によっては、以前よりも不安定で扱いづらい環境に感じるかもしれません。

また、SNSはサービスの方針や規約、所有者の変更、人気の浮き沈みによって、突然リーチが減少したり、アカウントが制限される可能性すらあります。アルゴリズムの変更によって、フォロワーにすら投稿が届かなくなるという現象もすでに日常茶飯事です。

思い出してほしいのは、かつて「アーティストの登竜門」とされた MySpace です。エンターテイメントに特化したSNSとして一世を風靡しましたが、数年で勢いを失い、現在ではほぼ使われていません。

他にも、SoundCloud や 8tracks など、かつて注目されたプラットフォームが次々と衰退しています。このように、SNSは流行や世代交代のスピードが非常に速く、「永遠に通用するプラットフォーム」など存在しないと言っても過言ではありません。

自分のホーム = オフィシャルサイトを持つことの強み

こうしたSNSの不安定さに対して、自分のホームとなるオフィシャルサイトは、外的変化に左右されにくい「自分だけの発信拠点」です。SNSの流行や規約変更に振り回されることなく、一貫したブランディングや世界観を発信し続けることができます。

また、SNSでは “アルゴリズムに選ばれる投稿” が重視されがちですが、オフィシャルサイトでは「届けたい情報を、届けたいかたちで」発信できる自由度があります。

SNSはあくまで「ツールのひとつ」であって、「すべて」ではありません。変化の激しい時代だからこそ、自分の拠点(オフィシャルサイト)を持ち、プラットフォームに振り回されない安定した土台を築くことが、長期的な活動においてますます重要になっています。

オフィシャルサイトはアーティストの世界観を伝えるもの

アーティストのオフィシャルサイトと言えば、ニュース、プロフィール、ライブ、ディスコグラフィ、ミュージックビデオなど、アーティストに関するほぼ全ての情報・最新情報が見れるものというような位置づけがあったと思いますが、ソーシャルネットメディアの普及と共に、アーティストサイトの意味合いも少し変わってきているのも現実です。

欧米では現在、オフィシャルサイトの意味合いは、アルバムリリースやツアーに合わせて、その世界観を最大限に伝えるものとして定着しています。

・Harry Styles の公式サイト

例えば、Harry Styles の現在のオフィシャルサイトは、最新アルバム『Harry’s House』の世界観を伝えるオフィシャルサイトとなっています。トップページにアルバムのジャケットと視聴リンク、アルバム・ジャケットのカラーやフォントに合わせたデザインで、収録曲のミュージックビデオが配置されています。

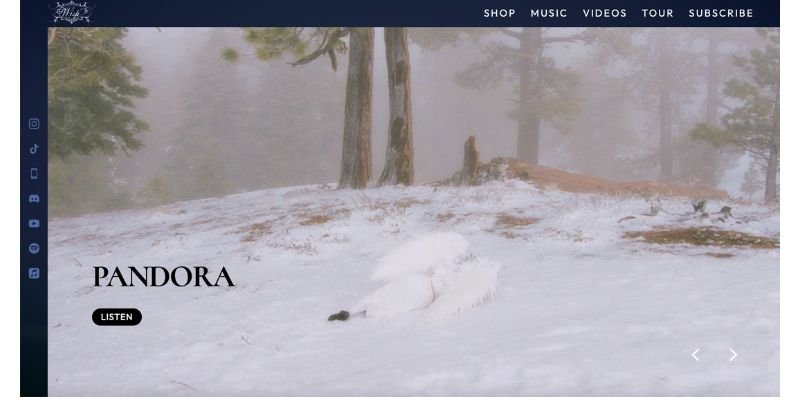

・Wisp の公式サイト

2023年にブレイクしたベイエリア出身のシューゲイズ・アーティスト Wisp のオフィシャルサイトも、デビューEP『Pandora』をフィーチャーしており、本作を携えてのツアー情報とマーチの紹介がメインに掲載されています。

・Hiatus Kaiyote の公式サイト

Hiatus Kaiyote も同様に、2024年6月28日にリリースするニューアルバム『Love Heart Cheat Code』をプロモーションするオフィシャルサイトになっており、アルバムのマーチやニューアルバムを携えたツアー情報がメインに掲載されています。このように、現代のアーティストのオフィシャルサイトの役割は、最新作品を全面にフィーチャーしてその世界観を発信する場所になっています。

以上のことからも、現代におけるアーティストサイトの意味合いとは、その時その時のアーティストの世界観 (作品や状態) を伝える場所として機能していることが伺えると思います。

オフィシャルサイトの意味とは?

オフィシャルサイトは、アーティストの世界観を確立し、情報を発信する最適な場です。SNSは流行に左右されやすく、プラットフォームごとに異なる規制や制限がありますが、自分のウェブサイトではデザインからコンテンツまで、完全にコントロールすることができます。

オフィシャルサイトは、アーティスト自身が完全にコントロールできる唯一のプラットフォームです。SNSでは、デザインのカスタマイズが限られており、しばしばプラットフォームの流れや変化に従う必要がありますが、自身のウェブサイトでは全ての面で自由にブランディングを行うことができます。これにより、アーティストは自分の世界観を自由に表現し、ファンに一貫したイメージを提供することが可能です。

オフィシャルサイトは、アーティストに関する情報を一箇所で総合的に提供する場となります。ニュース、プロフィール、ライブ情報、ディスコ情報など、複数のSNSチャンネルをまたがって情報を探す手間を省きます。また、SNSのコンテンツ (YouTube ビデオや Spotify のプレイリストなど) を自由にサイト内に組み込むことができます。

結論

アーティストにとってオフィシャルサイトは、自身の世界観を発信する最高の場所だと思います。しかし、絶対用意しなければいけないものではなく、そのアーティストやバンドの現状、どのように自分たちの音楽やカラー、個性を世に広めていきたいか?によるものだと思います。

例えば、日本を主戦場としてメジャーデビューを飾りたいという場合は、まずはSNSで自分達のサウンドを広め、話題性を集めて、レコード会社のA&Rや、音楽業界の関係者の目に留まるようにすることで、メジャーデビューという目標に近づくかもしれません。

また、日本だけではなく世界で勝負したいという場合は、話題性など単発的な興味を引くものに注力するのではなく、音楽性や技術を高めることに重点を置き、作品をリリースしていきながら、アーティスト、バンドの世界観を徐々に広げていくことが求められると思います。

注意したいケースとしては、トップダウン的な、上からの売るための戦略を採用する場合、ハイプと化すのも早く、音楽がすぐに消費されてしまうということです。資本の力で何かを意図的にバズらせようとする試みは、消費者や行動経済学を研究して行われていますが、大きなバスを生み出す反面、その流行り廃りも早く、結局は一発屋や一時期の流行りで終わってしまうことも少なくないということです。

SNSの発展により、誰もがバズることを目的としてしまい、本質的な音楽の価値が見失われてしまっているのが現代だと思いますが、アーティスト、バンドとして長期的に活動を行うには、長期的な視点が必要であり、公式サイト、オフィシャルサイトを立ち上げることは、以前と変わらずアーティストやバンドにとって非常に価値のあることだと思います。